어떤 대상을 ‘리얼하다’고 말할 때는 대상을 투사하는 매체가 있음을 전제한다. 이를 통해 감지할 수 있는 대상의 모습이 실재와 사뭇 닮아있을 때 우리는 ‘리얼하다’고 말한다. 실재를 바라보는 무수한 프레임 중에 건축은 꽤 믿음직스럽다. 인간의 행위와 반응을 만드는 아주 미시적인 단위부터 개인과 공동체를 담을 수 있는 그릇과 그 그릇들의 연결을 물리적으로 형상화하기 때문이다. 리얼이 건축과 만났을 때는 현실성이라는 의미를 가지며, 도시와 관련해서는 흔히 ‘그 도시의 진실 또는 실재’를 표현하기도 한다.1

우리는 어떤 도시에 살고 있는가. 도시는 정부, 디벨로퍼, 시장 등 사회의 여러 주체들이 개입하여 구축한 유 · 무형적 합을 의미한다. 도시의 풍경을 이루고 있는 물리적 요소에 대해 말하자면 이를 빚어낸 욕망을 이야기 할 수밖에 없다. 아파트, 재개발, 뉴타운, 부동산, 투기, 도시재생, 지하철, 버스, 고도경제 성장에 도사린 욕망들 같이 말이다. 그 속에는 이렇게 거대한 건물과 구조, 그리고 현상의 사이사이를 흐르는 도시민들의 사정과 사연이 있다.

전시 ‹리얼-리얼시티›

여기, 네 종류의 목소리가 울려 퍼지고 있다. 트로트, 성악, 대중가요, 판소리. 각기 다른 장르의 장기를 갈고 닦아 공원에서 선보인다. 마이크로 널리 퍼지는 큰 목소리 사이사이에 이곳을 스쳐 지나가는 이들과 멈추어있는 이들의 말소리가 포개져 있다. 다정한 붉은 벽돌의 건물들이 놀이터, 야외공연장, 관목과 묘목을 느긋하게 둘러싸고 있다. 건축가 故이종호의 마지막 작업인 대학로 마로니에 공원이다.

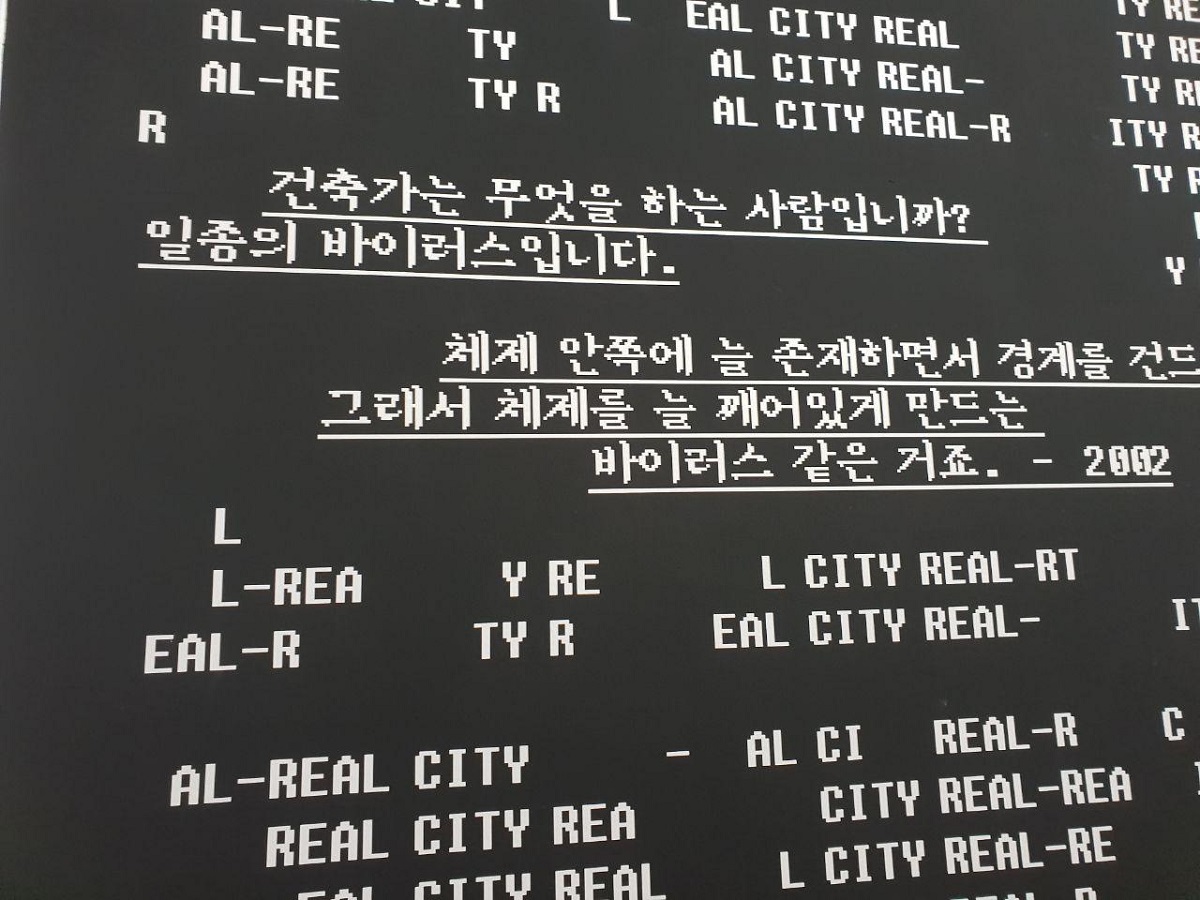

그는 건축가가 일종의 바이러스와 같다고 말했다. “체제의 껍질 바로 안쪽에서 그 껍질을 밖으로 밀어내” 2변화를 이끄는 변수라고 말이다. 마로니에 공원을 앞뜰로 둔 아르코 미술관의 전시 ‹리얼-리얼시티›는 건축가가 체제에 균열을 만드는 태도에 대해 말한다. 도시의 관계망 속에서 건축의 태도를 정의하고자 했던 건축가 이종호의 실천과 이를 재편하는 예술가, 연구자, 건축가, 문화기획자의 활동들이 교차하고 있다.

전시는 오늘날 도시 현실이 어떠한 방식으로 일상과 관계를 맺고 있는지 도시에서 일어나는 삶의 문제들을 조명한다. 건축가(이종호, 우의정, 이상진, 정이삭, 김성우, 조진만, 김광수, 황지은, 도시리서치팀 리얼시티 프로젝트), 예술가(정재호, 김재경, 오민욱, 리슨투더시티, 김태헌, 일상의실천, 최고은, 김무영), 문화기획자(감자꽃스튜디오)가 참여했다.

이종호, ‹프로젝트4 전시장›, 광주비엔날레, 2002

도시에 흐르고 있는 리얼은 초현실과 비현실, 그리고 현실이 중첩되어있다. 도시가 리얼리티를 구축하는 과정에는 구조의 틈새를 통과하며 묘한 관계성과 감각을 빚어내는 영역들이 필요하다. 그런 영역들을 이종호는 건축의 도시적 역할을 통해 발굴하고자 했다. 그는 자신의 작업을 “대개 기억에 관계하는 공공의 일” 3이라고 이야기했다. 건축가이자 교육자로서 그가 남긴 자취들을 ‹아카이브룸›에서 살펴볼 수 있다. 율전교회(1993), 박수근미술관(2002), 노근리 역사평화박물관(2010) 등을 비롯한 건축 작업과 광주문화도시 연구, 세운상가군 재생사업 등의 도시 공공연구 그리고 서울건축학교와 한국예술종합학교에서 학생들과 함께한 작업의 기록에 그 사유와 실천의 궤적이 새겨져 있다.

동료 및 후배 건축가들은 그의 건축적 실천에 동행한다. 소필지4주거지 연구와 설계로 대형 아파트 단지 및 원룸촌 외의 주거 생활을 모색하고(김성우), 공유와 사유 영역의 정의를 되짚으며(우의정), 도시의 장면을 물리적으로 잇는 고가 공간과 보행로를 조명하고(조진만), 건축의 경계에 대해 역설하기도(정이삭) 한다. 건축가들의 작업은 석고보드를 쌓아놓은 전시 테이블 위에 놓여 있다. 석고보드는 건축물에 흔히 쓰이는 저렴한 비용의 마감재이다. 총 695장, 7톤의 자재들은 전시가 끝나면 건축 재료의 소임을 다하고자 그대로 자재소에 돌아간다. 마감되지 않은, 완성되지 않은 건축의 이야기가 그 위에 펼쳐져 있다.

전시 ‹리얼-리얼시티›

전시에 참여한 작가들은 각기 다른 매체와 방법으로 도시의 속사정을 들여다 본다. 전시장에 들어서면 주인공도 사건도 없는 김무영의 ‹동네 안 풍경› 영상이 펼쳐진다. 동네의 잔상을 이루는 주민들의 발걸음, 가끔의 대화, 이웃집의 대문과 울타리가 1시간 30분의 긴 러닝타임 동안 흘러간다. 최고은은 가정에 깊숙하게 침투해 있는 규격화된 공산품을 미술관으로 불러왔다. ‹화이트 홈 월›의 스탠딩 에어컨은 가정에서 벗어나 외피가 재단되고 다시 연결되어 흰 벽을 이룬다. 타공과 조립의 흔적과 매끈한 백색의 표면은 여느 미술관의 화이트 월 못지않다. 리슨투더시티의 ‹청계천 아틀라스›는 청계천-을지로 일대를 둘러싼 여러 층위를 영상과 통계 이미지로 제시한다. 그리고 자그마한 도심 제조업의 집합 지대에 침투해오는 새로운 도시계획과 마주한 이들의 말과 얼굴을 보여준다. 김광수의 ‹여기에서 여기를›은 미술관의 천장을 재발견한다. 관람객의 눈높이에 있는 둥근 거울과 카메라로, 미술관에 존재했지만 어둠의 영역에 가려있던 천장에 조명을 설치하고 그 안을 촬영하여 샅샅이 비춘다. 화이트 큐브 전시에서 매끈한 벽에 걸린 작품에만 익숙한 관객에게 천장의 철골 트러스5 구조를 건축적으로 조명한다.

리얼리티에는 기대와 환상이 자주 개입하곤 한다. 실재와 그저 대면하지 않는다. 보고 싶은 것, 듣고 싶은 것, 말하고 싶은 것이 실재의 구석구석을 파고들기도 한다. 물리학자 피터 러셀은 “우리는 끊임없이 우리 자신의 리얼리티를 만들어내고 있다. 확실히 우리 모두는 우리의 기대와 의지로 덧칠해진, 서로 다른 리얼리티를 바라보고 있다”고 했다. 어쩌면 건축 또한 실재와 닮아있는 리얼리티를 생산하는 욕망에 기여하는 바가 있을지도 모른다. 그럼에도 불구하고 전시는 현실에 발을 딛고 ‘껍질을 밖으로 밀어내는’ 어느 건축가의 태도를 반추하려 한다. 이렇다 할 변화와 자극이 없는 하루하루를 되풀이하는 도시의 어느 시간을 통과하면서, 우리가 보고 싶어 하는 도시와의 틈새를 선명하게 마주하고자 한다.

Copyright ⓒ Korea National University of Arts. All Rights Reserved.

Copyright ⓒ Korea National University of Arts. All Rights Reserved.