인간이 만들고 인간이 추는, 맨 메이드 픽셀1

무용계에도 발 빠른 변화가 일어나고 있다는 것이 눈앞에서 증명되는 날이었다. ‹맨 메이드›는 국립무용단과 한국의 대표 현대무용가의 만남만으로도 많은 이들의 관심을 이끌었고, 그 결과는 예상을 뛰어넘었다. 신창호 교수가 안무로 참여한 ‹맨 메이드›는 충격 그 자체였다. 국립무용단이라는 이름이 무색할 정도로 파격적이고 화려한 현대적인 움직임과 미디어 아트를 포함한 무대 구성은 한국의 무용계를 새로 이끌어 나가는 변화의 길을 보여 주었다. ‹맨 메이드›라는 제목이 의미하듯이 이번 작품은 인간에 의해 만들어 졌다. 예술은 인간이 창조하고 즐길 수 있는 것이다. 이것은 부정할 수 없는 사실이지만 이번 작품을 보며 인간이 만들어 낸 예술 작품은 무엇인가, 그리고 언제까지 가능할 수 있을 것인가 하는 질문을 던지게 한다.

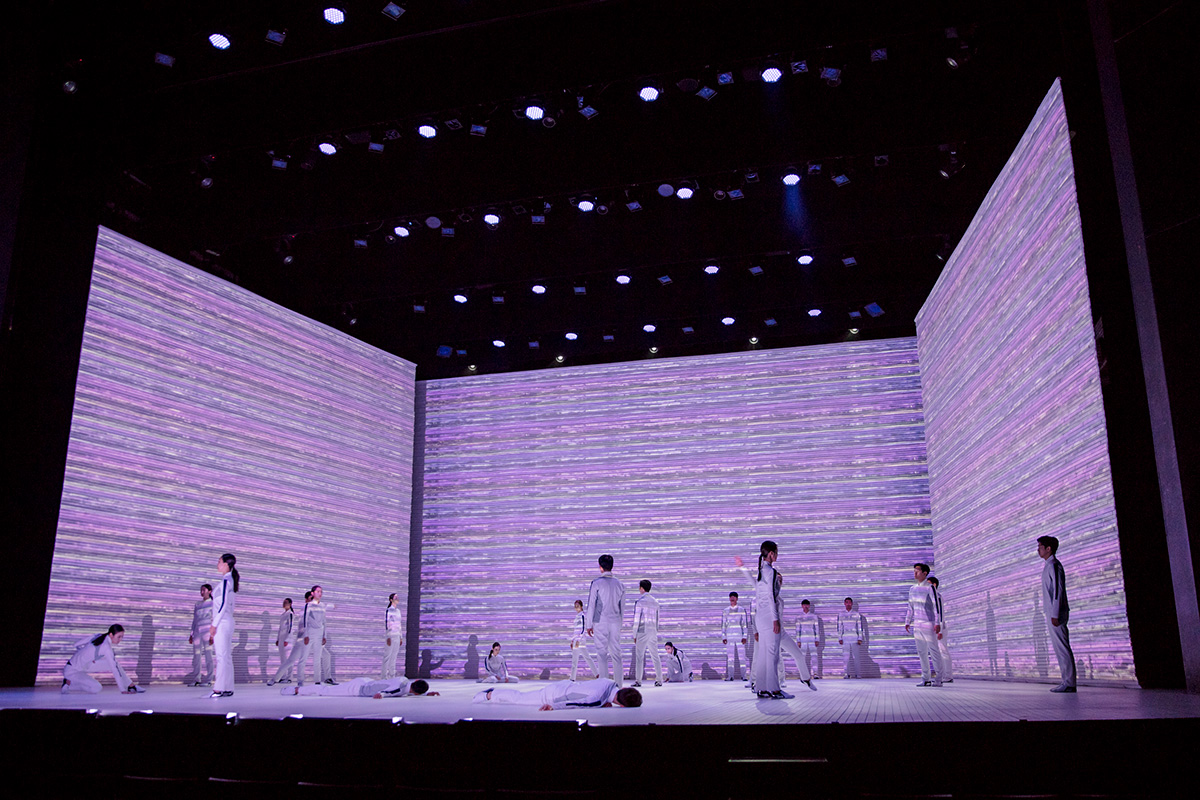

‹맨 메이드›는 총 6장으로 이루어졌다. 무대가 시작되고 전혀 꾸밈없이 하얀 의상을 입은 두 무용수가 등장한다. 조용하고 평화로운 분위기 속에서 두 무용수의 차분한 호흡과 한국적인 동작은 관객의 이목을 집중시킨다. 조금씩 흘러가는 시간 속에 픽셀은 하나둘씩 늘어난다.

ⓒ국립극장

이번 작품에서 무용수들은 픽셀로 표현되었다. 인간 한 명 한 명이 픽셀이고, 그러한 픽셀들이 모여 하나의 작품을 이루는 것이다. 무대가 진행될수록 많은 무용수가 등장했고, 총 스물네 명의 무용수가 5열로 맞추어 늘어선 상태에서 기계의 내면을 보는 것처럼 한 치의 흐트러짐도 없는 규칙적인 군무가 이어졌다. 우리는 과연 작은 픽셀 하나하나에 집중하면서 분석을 하며 살고 있을까. 인간은 웬만해선 개별 픽셀에 집중하지 않는다. 픽셀이 모여 이루는 하나의 발전된 결과물에 집중한다. 지금 시대의 기술은 너무나도 발전했고, 이제 인간을 대체하는 인공지능도 만들어 냈다.

한국적이면서도 현대적인 무용수들의 움직임은 매우 정교하면서도 때로는 화려했다. 하얀색 의상과 새하얀 무대는 이 모든 움직임들을 더더욱 기계적으로 느끼게 해 주었다. 별다른 감정 표현이 없는 스물네 명의 무용수 동작은 그 모습만으로도 이미 춤추는 인간인지, 아니면 안무가의 명령을 표현하는 기계인지 헷갈린다. 특히 2장의 내러티브 장면은 많은 관객의 흥미를 이끌었다. “인간들은 모든 것을 숫자로 데이터화 하잖아,” “나는 똑똑해지기 위해 기계를 사용하는데 오히려 더 바보가 되었다.” 등의 대사는 제4차 산업혁명 속 인간의 변화와 그 안에서 인간이 기계와 어떻게 상호작용을 하고 있는지를 넌지시 언급한다. 인류가 진화하는 모습을 담아낸 스크린 무대의 장막이 걷히고 뒤에서는 가상현실 헤드셋(VR)을 착용한 무용수가 등장했다. 동시에 무대 중앙에는 아무것도 착용하지 않은 무용수가 VR을 착용한 무용수와 동일한 춤을 춘다. 이제는 인간이 기계화된 것인지 기계가 인간화되어 가는 것인지 분간하기가 어렵다.

ⓒ국립극장

이번 작품은 오늘날 인간이 살고 있는 현대사회의 많은 지점을 시사했다. 인간이 인간의 편의를 위해 기계를 만들었지만 이제는 기계 없이는 살기 힘든 세상이다. 그러한 지점들은 사소한 하나부터 전체까지 모두 맨 메이드다. 다만 국립무용단과 현대무용가의 역사적인 만남이 지나친 무대 효과에 묻혔다는 것이 아쉽다. 작품 뒤편에 등장하는 인공적인 음향과 시각 효과는 조금 어색하기도 했다.

불과 몇 십 년 전만 해도 한국무용과 현대무용이 결합한다는 것 차제를 생각할 수 없었을 것이다. 인간의 움직임과 가상현실을 결합하는 것 역시 무용의 새로운 무브먼트이다. 인간이 만들고 인간이 춤을 추는 ‹맨 메이드›. 이를 넘어 인공 지능이 작품을 만들고, 인공지능 무용수가 춤을 추는 시대가 과연 도래할 것인가. 2장 내러티브의 “한국 춤과 현대 춤을 왜 구분해야 하는지 모르겠어.”라고 하는 대사가 몇 년 뒤에는 ‘인간이 만들고 추는 인간의 춤과 AI가 만들고 추는 AI의 춤을 왜 구분하는지 모르겠어.’로 변할지도 모른다.

Copyright ⓒ Korea National University of Arts. All Rights Reserved.

Copyright ⓒ Korea National University of Arts. All Rights Reserved.