ⓒ 김경수

최상의 연주는 피아니스트도 피아노도 다 사라지고 오직 음악만 남는 것이라고 피아니스트 이진상 교수는 말한다. 음악만 남은 자리에 관객이 오롯이 자신의 상상에 기댈 때, 그 상상의 영역을 최대로 넓히는 일이 연주자의 몫이라는 말도 덧붙인다.

홀에 음악만 남는 황홀한 순간을 상상하며, 음악처럼 번지는 그의 목소리를 담아 보았다.

인터뷰 전에 쇼스타코비치의 ‹피아노협주곡 제1번› 협연을 들었는데요. 교수님께서 완전히 몰입해 연주를 하시는 모습에 엄청난 감동을 느꼈습니다.

제가 최고의 경지라 생각하는 연주의 정점은, 항상 제 자신이 사라지고 악기도 사라지는 순간이에요. 남는 것은 음악일 뿐이죠. 이때 음악은 꼭 피아노 소리일 필요가 없고, 우주와 세상의 어떤 소리도 될 수 있습니다. 이진상이라는 피아니스트가 사라지고, 음악 내지는 작곡가만이 남게 될 때가 연주의 최고의 순간이라고 생각해요. 연주자가 자신을 비롯한 무언가를 표현하려는 욕구를 지나치게 드러내지 않아야 하겠죠. 그렇게 되면, 모두가 자유로운 황홀경에 빠져들 수 있고, 이 순간에 진짜 음악적인 가치가 생겨난다고 생각해요.

그 최고의 순간에 청중과는 어떤 소통이 가능할까요?

같은 맥락에서 청중과 소통한다는 것은, 청중이 자유롭게 상상하고 이해할 수 있는 상황을 마련하는 것입니다. 텍스트를 그대로 받아들인다는 것이 아니라 청중이 자신의 삶, 자신의 현재 상황을 반영해서 그 곡을 이해한다는 의미예요. 예를 들어 저는 너무 슬프게 연주를 했는데 듣는 사람은 굉장히 편안하게 느낄 수 있어요. 만약에 누군가 오늘 연인과 싸웠다면 같은 음악을 들어도 애절하고 슬프거나 심지어 화가 나도록 느낄 수 있죠. 연주자의 만족과 청중의 만족 혹은 불만족은 어긋날 수밖에 없습니다. 그것은 연주자인 제가 어떻게 할 수 없는 영역입니다. 하지만 연주자의 궁극적인 목적은 청중을 자유롭게 상상할 수 있게 만드는 것이에요. 청중이 상상력을 가지고 확장할 수 있는 가능성을 최대한 열어주는 것, 이것이 콘서트에서 연주자가 마련하는 가장 좋은 소통이라고 생각합니다.

©예술의전당

교수님의 피아노 인생에 대해서 이야기를 하고 싶습니다.

테크니션으로서 피아노를 대했던 특이한 경력이 자주 언급되는데요. 악기와 연주자의 내밀한 관계에 대해서도 떠오르는 대목이었습니다.

네, ‘공장에 간 피아니스트’라는 이름으로 알려지기도 했죠. 저는 조율사가 피아노를 칠 줄 아는 것처럼 피아니스트도 자기 악기의 메커니즘을 알아야 한다고 항상 생각했어요. 좋은 기회에 스타인웨이 공장에 가서 공부할 수 있게 되었죠. 그곳에서 메커닉, 테크닉적인 제작 과정에 대해 많은 공부를 했습니다만, 그 시간은 연주를 위해서도 큰 도움이 되었다고 생각해요.

한 연주를 위해서는 피아니스트, 악기, 홀, 프로그램, 관중이 필요하겠죠. 그리고 테크니션은 악기와 하나의 카테고리로 묶을 수 있겠습니다. 이 모두가 최상의 조건에 놓일 때 정말 최상의 연주가 가능하다고 생각해요. 그러나 그 기회가 흔치는 않아요. 모든 게 우연의 일치로 맞아떨어져야 되는 것이니까. 좋은 홀과 좋은 관중은 라이브 당일에 마주하게 되고, 그 전에는 연주를 준비하는 과정에서 연주자가 연습을 하고 공부를 하는 과정이 필요해요. 그리고 악기가 만들어지고, 오늘의 연주를 위해서 마련되는 과정에서 협업이 필요하죠. 그런데 협업을 하려면 같은 언어가 필요해요. 그럼에도 불구하고 테크니션의 언어와 연주자들의 언어는 너무 달라요.

연주자가 “소리가 너무 딱딱해요“라고 했을 때, 테크니션은 그것을 이해는 하되 저 사람이 어떤 점을 지적하는지 정확히 받아들이지 못할 수 있어요. ‘딱딱하다’의 상대어로는 뭐가 있을까요? ‘물렁하다’ 혹은 ‘탄력 있다’, ‘먹먹하다’, ‘부드럽다’가 모두 가능할 것 같네요. 다른 비유를 들자면 국을 먹는데 “맛이 좀 밋밋해요”라고 했는데, 거기에 소금을 타는 요리사가 있고 간장을 타는 요리사가 있겠죠. 그 둘 사이에 간극이 발생할 수 있죠. 서로가 불만족하는 결과가 나올 수도 있고요. 이런 상황에서 어떻게 하면 테크니션과 좋은 대화를 할 수 있을까, 하는 생각에서 이 공부를 시작했던 것 같아요.

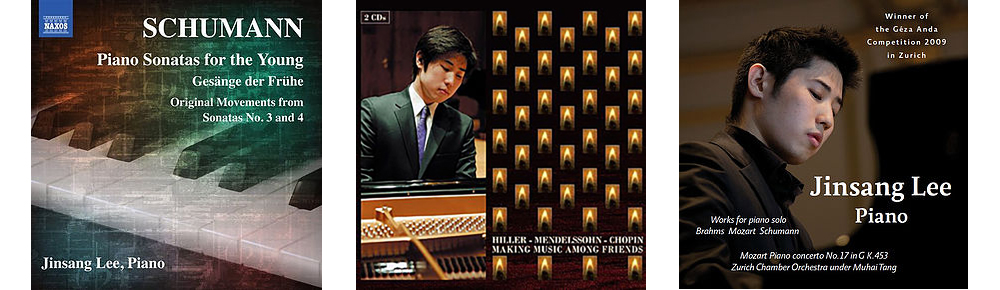

앨범 ‹SCHUMANN - PIANO SONATAS FOR THE YOUNG› / ‹HILLER-MENDELSSOHN-CHOPIN› / ‹CONCOURS GÉZA ANDA 2009›

연주자와 테크니션을 모두 경험해 보셨는데 어떤 차이가 있을까요?

더 이상 공장에 들어가서 피아노 제작을 하지는 않지만 저는 그것을 그만두고 완전히 연주로 돌아왔다고 생각하지는 않아요. 여전히 두 분야를 같이 공부하고 있는데 연주에 조금 더 치중하고, 조금 더 시간을 할애할 뿐입니다. 저는 피아니스트가 피아노를 연주하는 사람일 뿐 아니라 피아노를 잘 아는 사람, 피아노를 즐기고 피아노를 가지고 무엇이라도 할 수 있는 사람이라고 생각해요. 그런 의미에서 연주자와 제작자, 조율사를 구분할 수 있다고 생각하지 않아요. ‹피아노음악›에 칼럼을 게재한 것 역시 같은 맥락에서 제가 가진 지식을 세밀하게 정리하고 전달하기 위한 것이었고, 학교에서도 세미나를 통해 제작과 테크닉 부분을 연주자들과 공유하고 싶습니다. 만약 두 분야의 협업이 활성화되도록 제가 한국 음악계에 도움을 줄 수 있다면, 훨씬 더 많은 발전이 있을 거라고 생각해요.

한예종 학생에서 이제는 교육자의 길을 걷게 되셨는데요. 피아노와 함께한 삶의 이야기와 교육자로서의 삶에 대해 듣고 싶습니다.

한예종과 첫 인연을 가지게 된 해는 1993년도였어요. 학교가 처음 지어졌을 때죠. 예비학교 예술 실기 연습과정 1기에 합격한 것이 초등학교 6학년 때예요. 그리고 예술 영재로 대학에 입학하고 첫 졸업생이 되었어요. 어느덧 그것이 제 인생이 되었죠. 가장 중요한 젊은 시절을 한예종에서 보냈고 그것도 한 선생님 밑에서, 십 년 넘게요. 유학을 가기 전까지 한예종은 제 인생이었어요. 그리고 이렇게 영광스럽게도 학교에 다시 돌아와 후배들을 만나게 되었습니다.

제게 교육자라는 말은 아직 거리가 멉니다. 조금 더 먼저 몇 가지 경험한 사람으로서 이 경험을 공유하고 싶을 뿐이에요. 무대 경험, 외국에서 유학한 경험, 우리가 공부하고 있는 클래식 음악의 고장에서 살았던 경험, 제일 중요한 것으로 대중들과 소통한 경험. 대중이 어떤 존재인지, 그것은 결국 사회와 연결이 되는 것이므로 이 사회가 바라는 예술가의 모습은 무엇인지 등을 보여 줄 수 있는 것이 좋은 선생이라고 생각해요. 제가 어떤 예술가로서 예술을 어떻게 대하고 있는지는 학생들에게 영향을 줄 수밖에 없어요. 왜냐하면 저 역시 제 스승에게 그런 영향을 받았기 때문이죠. 자신이 얼마나 예술을 진지하게 대하고 사랑하는지 보여주는 것이 스승의 가장 중요한 역량이라고 생각합니다.

이진상 교수가 연습한 악보들이 닳아 있다

이번 매거진 주제가 무브먼트입니다. 음악에서는 어떤 의미인가요?

무브먼트라는 말은 그 악장의 성향을 말해 주는 것입니다. 소나타의 악장을 무브먼트라고 하고요, 이는 빠르기 기호를 이르는 말이기도 해요. 표제 음악이 등장한 낭만시기 이전에는 창작의 기본이 악기와 번호로만 이루어졌어요. 그래서 그 음악의 성향을 말해 줄 수 있는 것은 빠르기죠. 소나타의 경우, 보통 1악장은 빠르고 2악장은 느리고 3악장은 다시 빠르잖아요. 이때 템포가 곧 그 곡의 제목으로 인식될 정도예요. “1악장의 무브먼트는 알레그로, 비바체입니다”하면 악장의 성격이 다 말해지는 것이죠.

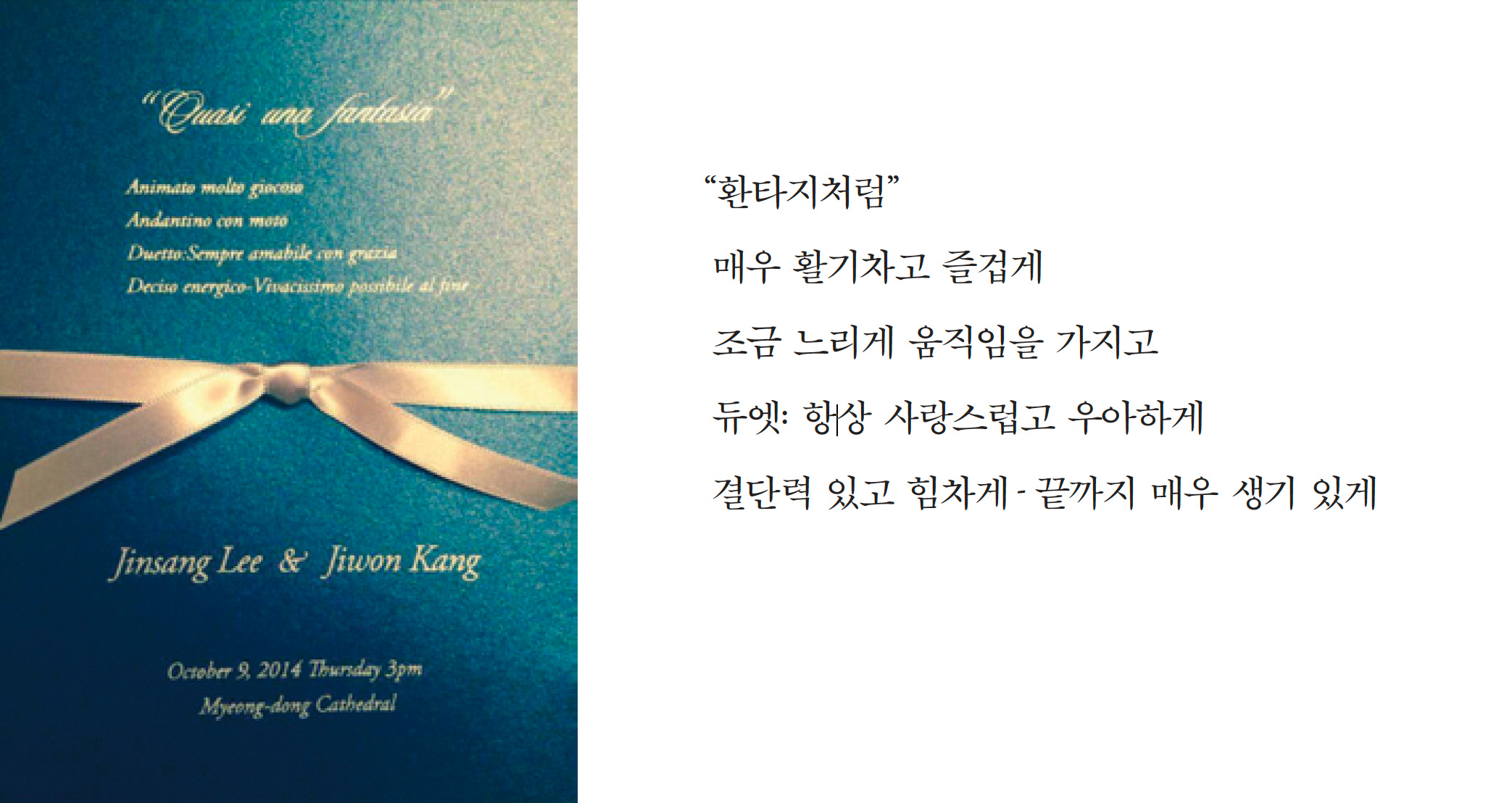

이진상 교수는 자신의 인생을 하나의 곡, 무브먼트로 표현하면 어떨까 하는 질문에 답변을 이어 갔다. 사실, 결혼식 청첩장에 네 줄의 악보, 즉 4악장짜리 소나타로 자신의 인생을 그려 본 바가 있다는 이야기였다. 한동안 상념에 빠진 듯 정적이 흐르고, 이진상 교수는 청첩장의 한 면을 채웠다는 소나타를 떠올리며 허공을 응시하고 있었다. 그리고 곧, 그의 삶, 음악, 무브먼트가 조용히 울려 퍼졌다.

이진상 교수의 결혼식 청첩장

1악장, 매우 활기차고 즐겁게. 2악장, 조금 느리게 움직임을 가지고. 3악장, 듀엣, 항상 사랑스럽고 우아하게. 4악장, 결단력 있고 힘차게 - 끝까지 매우 생기 있게.

Copyright © Korea National University of Arts. All Rights Reserved.

Copyright © Korea National University of Arts. All Rights Reserved.