글. 문지혁

소설가/번역가

첫 책을 낸 작가의 기분이 궁금하다면, 책 뒤에 실린 작가의 말을 읽어보는 것이 가장 정확할 것이다. 물론 책을 낼수록 작가는 작가의 말이 부담스럽고 거추장스러운 사족이라고 여길 가능성이 높다. 그래서 그가 쓰는 작가의 말은 조금씩 줄어들거나, 종국에는 아예 사라져 버릴지 모른다.

그러나 적어도 첫 책에서만큼은 다르다. 작가는 이제 막 작가로서의 ‘이름’을 얻었고, 세상 앞에 공식적으로 자신을 내보였다. 이것은 하나의 ‘사건’이며, 들뢰즈 식으로 말하면 존재가 무의미에서 의미의 세계로 솟아오르는 순간이다. ‘무명’을 벗어버리는 것이다. 이 결정적인 순간에 침착할 수 있는 사람이 과연 몇이나 될까. 모든 작가의 첫 책에 실린 후기가 대개 과거의 고통과 현재의 기쁨과 미래의 희망이 뒤섞인 기분 좋은 혼돈이라는 사실은 그래서 자연스럽다.

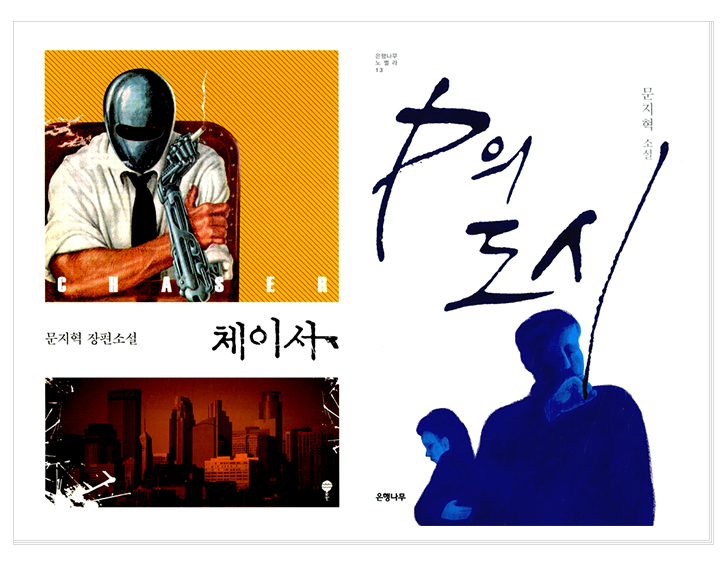

오 년 전 처음으로 내 이름을 건 책이 나왔을 때 나 역시 비슷한 기분이었다. 소설로 데뷔했을 때도 기뻤지만, 책이 나온다는 건 전혀 다른 차원의 사건이었다. 그래서였을까, 돌이켜보면 민망하지만 나는 작가의 말에 꽤 많은 분량과 노력을 할애했고, 다음과 같은 문장들을 적었다:

최혁, <무궁화 꽃이 피었습니다>, 캔버스에 유화, 145.5x89.4cm, 2016

최혁, <무궁화 꽃이 피었습니다>, 캔버스에 유화, 145.5x89.4cm, 2016

‘“우리는 모두 시궁창에 있지만, 몇몇은 별을 바라보고 있다.” 지난 십 년간 수첩의 첫 페이지엔 늘 오스카 와일드의 문장이 적혀 있었다. 별을 바라보는 마음으로 시궁창을 견뎌내겠다고 생각해왔지만, 어쩌면 그동안 난 별 위에 앉아 시궁창을 바라보고 있었던 건지도 모르겠다. 꿈꾸는 자에게 가장 행복한 순간은 꿈이 이뤄지기 전인 것처럼, 작가의 말을 쓰고 있는 지금보다 더 빛나는 순간은 그토록 빠져나오길 원했던 터널 속의 날들이었음을 깨닫는다.’

그때는 몰랐지만, 이제 와 다시 읽어보면 당시 나는 스스로 별에 닿았다고 착각했던 것 같다. 터널 속의 날들이 더 빛났다고 말할 수 있는 건 터널을 빠져나왔다는 이면의 믿음 때문이다. 책이 나오면 작가들은 비슷한 착각을 하게 된다. 이제 무명의 세계에서 벗어나 유명의 세계로 옮겨간다는 착각. 누군가 내 이름을 불러줄 거라는 착각. 더 이상의 터널은 없을 거라는 착각.

작가 지망생 시절 내가 맥락도 모르고 곱씹었던 오스카 와일드의 문장은, 그가 1892년에 발표한 희곡 <윈더미어 부인의 부채(Lady Windermere’s Fan)>에 등장하는 달링턴 경의 대사다. 그는 남편이 있는 윈더미어 부인을 연모하여 파티에서 그녀에게 사랑을 고백하지만 거절당한다. 이후 파티를 빠져나온 사내들이 달링턴 경의 집에 모여 대화를 나누던 중 한 친구가 말한다. “내 생각에 우리 남자들은 그렇게 못되지 않았어. 다 착하지.” 그러자 달링턴의 입에서 이 말이 등장한다. “아니, 우리는 다 시궁창에 있어. 몇몇만 별을 바라보고 있을 뿐이지. (No, we are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.)”

맥락상의 의미를 따지자면 이 시적 표현은 사내들과 달링턴 자신의 처지를 에둘러 빗댄 것으로 읽힌다. 그에게 시궁창이란 결코 깨끗할 수 없는 사내들의 욕망이면서 동시에 엉망진창인 자신의 내면적 상황을, 별이란 닿을 수 없는 거리에 존재하는 윈더미어 부인이면서 동시에 여전히 자신을 매혹하며 빛나는 사랑이라는 이름의 미스터리를 의미할 것이다. 더군다나 그 자리엔 남편 윈더미어 경도 함께 있었기 때문에, 이 장면은 불가피하게 시적이면서 필연적으로 비극적이다.

무명의 예술가들 역시 달링턴 경과 크게 처지가 다르지 않다. 저 멀리 우리가 흠모하는 어떤 것이 별처럼 빛나지만, 오늘 우리가 몸을 담그고 있는 곳은 아무도 알아주지 않는 무명의 시궁창이기 때문이다. 고백했다 거절당한 짝사랑처럼, 예술이라는 귀부인은 좀처럼 우리에게 곁을 내어주지 않는다.

그때마다 우리는 윈더미어 부인에게 끝내 호명되지 못한 달링턴이 되고 만다. 우리를 괴롭게 하는 건 시궁창과 별 사이의 거리가 영원처럼 멀다는 사실만이 아니다. 그 근원에는 애초부터 내게 저 별에 닿을 자격이 없을지도 모른다는 두려움이 도사리고 있다.

첫 책이 나온 후 네댓 권의 책을 더 썼지만, 여전히 나는 무명의 작가다. 그때 나는 왜 터널을 통과했다고 착각했을까? 빛이 잠깐 쏟아져 들어오는 것 같았지만, 그것은 어디까지나 다음 터널이 시작되기 전까지였을 뿐이다. 무명 이후에 오는 것은 또 다른 형태의 무명이라는 것을, 그때는 몰랐다.

그리하여 이제 나는 조금 다른 생각을 해본다. 무명이란 정말 시궁창일까? 암흑 그 자체일까? 과학자들은 우주의 96퍼센트가 이름도 모르는 암흑에너지와 암흑물질로 이뤄져 있다고 말한다. 그렇다면 우주란 본래 하나의 무명인 것은 아닐까. 각각이 하나씩의 우주인 우리도 마찬가지다. 예술이 우리 안의 심연을 밝혀 그 속에서 희미하게 빛나는 작은 별을 발견해내는 일이라면, 세상이 우리를 호명하여 자신들이 원하는 이름을 붙여줄지라도 우리가 해야 할 일은 끝까지 우리 안의 무명을 지켜내는 것이 아닐까. 그 암흑, 심연, 시궁창을 잃어버리는 순간 우리에게는 이름이라는 낯선 껍데기만 남게 되는 건 아닐까.

오스카 와일드의 희곡에서 달링턴 경은 끝내 자신의 사랑을 이루지 못한다. 흔들리던 윈더미어 부인은 남편에게로 돌아가고, 주변 인물인 달링턴 경의 뒷이야기는 다뤄지지 않은 채 조용히 어둠 속으로 사라진다. 그가 무명의 장막 속으로 다시 걸어 들어가기 전, 친구는 마지막으로 그에게 이렇게 충고한다.

“이 세상에는 오직 두 가지 비극만이 존재하네. 하나는 자기가 원하는 걸 갖지 못하는 비극이고, 다른 하나는 마침내 갖는 비극이지. 두 번째가 훨씬 나빠. 이게 진짜 비극이라고!”