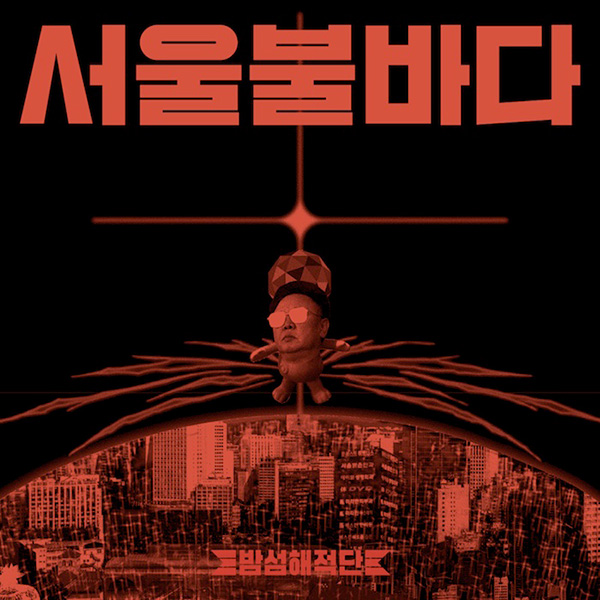

영화 <밤섬해적단 : 서울불바다>

그라인드 코어를 연상케 하는 짧고 시끄러운 음악과 반어적이고 공격적인 가사로 포스트-잃어버린 10년, 즉 이명박근혜 시대를 풍자하는 것으로 알려진 밴드 밤섬 해적단을 다룬 다큐멘터리가 8월에 개봉했다. <밤섬해적단 : 서울불바다>를 보자마자 다른 이들의 감상평이 궁금했다. 예단하기는 이르지만, 영화제 수상 경력부터 인터넷에 도는 입소문까지 <밤섬해적단>에 관한 평가는 호평 쪽으로 기운 것 같았다. 그러자 나는 사람들이 이 영화에 내리는 평가의 근거가 무엇인지 알고 싶었다. 대부분의 비평문은 <밤섬해적단>이 좋은 영화인 이유를 설명하지는 않았기 때문이다. 대체로 <밤섬해적단>에 대한 비평적인 평가는 영화에 출연하는 주인공인 밴드 ‘밤섬해적단’이 흥미로운 인물들이라는 점과 그들의 가사가 한국 사회의 레드 콤플렉스를 풍자한다는 점에 기초하고 있었다.(영화 형식에 관한 설명도 마찬가지다) 그때 나는 또다시 의구심이 들었다. 밤섬해적단이 흥미롭다는 점과 영화 <밤섬해적단>이 훌륭하다는 건 별개의 문제이지 않을까? 나 역시 밤섬해적단의 팬이고 <서울불바다> 앨범을 굉장히 좋아하지만, 그렇기에 <밤섬해적단>이 좋은 영화라는 데에는 동의할 수 없었기 때문이다.

밤섬해적단, <서울불바다>

나는 이 영화가 밤섬해적단을 이미 알고 있는 관객에게는 지루하게 느껴질 것이고 밤섬해적단을 모르고 있는 이들에게는 흥미를 유발할 것이라고 추측해 보는데, 바로 이와 같은 추측이 <밤섬해적단>을 하나의 영화이자 다큐멘터리로 평가하는 근거가 될 수 있다고 생각한다. 이것은 다큐멘터리만이 지니고 있는 소재 천착주의의 일면을 보여주는 것이기도 하다. 실제로 일어난 사건을 보여주는 다큐멘터리 장르에서는 다루는 소재에 잠식당하면서 이미 사건을 둘러싼 평가를 재생산하는 딜레마에 빠지는 경우가 많다. 이를테면 해양 생물을 다룬 다큐멘터리가 있다고 하자. 이 가상의 다큐멘터리는 해양생물학자의 관점에 근거하여 해양생물에 관한 흥미로운 과학적 사실을 보여주려고 할 것이다. 세밀하게 과학자의 시선을 문자 그대로 따라가는 이 가상의 다큐멘터리는 과학 논문의 시청각적 번안물이라고 할 수 있다. 이때 이 다큐멘터리는 과학자의 관점과 그의 설명 방식과 차별성을 갖지 못할 것이다. 실제 사건의 개요와 대상의 묘사에 충실하면 충실할수록 다큐멘터리는 스스로의 존립 근거를 잃는 딜레마에 사로잡히게 된다. <밤섬해적단> 역시 이러한 딜레마에서 예외가 아니다.

밤섬해적단, <서울불바다>

영화의 도입부에 등장하는 ‘본 영화는 전체적으로 볼륨이 균일하지 못함’과 ‘당신의 불편함을 통해 한국사회의 불평등을 은유하려는 시도’라는 다분히 풍자적인 문장은, 언뜻 다큐멘터리에 내재된 딜레마를 돌파하려는 시도를 예비하는 것처럼 읽힐 수 있다. <밤섬해적단>은 전체적으로 균일하지 않은 덩어리로 이뤄져 있다. 전반부는 철거 예정인 학생회관에서 공연-서울대학교 점거 페스티벌 공연-강정마을 공연-카페 마리 등으로 ‘밤섬해적단’의 공연 클립과 인터뷰를 엮어놓았다. 후반부는 ‘우리민족끼리’ 트위터 계정을 리트윗한 혐의로 국가보안법 위반으로 구속기소 됐던 사진가 박정근에 초점을 맞추어 진행된다. 이처럼 들쑥날쑥한 영화의 흐름은 정신없는 타이포그래피로 나열되는 밤섬해적단의 가사로 인해 더 혼란스러워진다. 하지만 <밤섬해적단>의 불균질적인 형식과 타이포그래피가 견인하는 시각적 혼란은 미적 실험이나 노이즈로 보이기보다는 오히려 <밤섬해적단>이 마주한 다큐멘터리 장르의 딜레마를 회피하려는 것처럼 보인다. <밤섬해적단>이 밤섬해적단 그 자체로 동일시되거나 영화가 다루는 피사체를 충실히 그려내는 다큐멘터리로만 인식된다면, <밤섬해적단>은 공연 클립과 인터뷰로 이뤄진 밴드 소개 동영상에 다를 바 없을 것이다. 대신에 <밤섬해적단>은 관객으로 하여금 이 영화가 마치 특정한 관점을 취하고 있는 것처럼 만들기 위해 형식적 실험을 모방한다. 즉 덩어리 각각의 간격이 더 넓어질 때마다 영화 자체의 균형이 흔들리면서 영화가 무너지려고 할 때마다 <밤섬해적단>엔 타이포그래피가 등장하면서 관객의 시선을 뺏는다.

밤섬해적단, <서울불바다>

‘당신의 불편함을 통해 한국사회의 불평등을 은유하려는 시도’라는 문구에 <밤섬해적단>의 형식 실험이 성공하지 못한 이유가 담겨 있다. 영화를 다 본 사람이라면 이 문구를 보고 의아할 것이다. <밤섬해적단>에는 카페 마리, 서울대 점거와 같은 불평등에 관한 주제가 등장하기도 하지만 후반부에는 국가보안법과 관련해 표현의 자유를 억압하는 한국 사회의 단면이 주제이기도 하다. 표현의 자유를 억압하는 억압 기제로서 레드 콤플렉스를 조롱하는 밤섬해적단의 가사가 핵심적이기 때문에 앞의 문구는 영화를 제대로 설명해내지 못한 것처럼 보인다. 이 문구를 단순히 사르카즘으로 이해하면 될까? 나는 오히려 <밤섬해적단>이 밤섬해적단을 다루는 데 실패했기 때문에, 다시 말해 관점을 설계하는 것을 포기했기 때문에, 의도적으로 영화를 난센스화한다고 생각한다. <밤섬해적단>은 대상에 밀착하면 밀착할수록 자신의 형식을 잃는 다큐멘터리의 딜레마를 극복하지 못했을 뿐만 아니라 이 딜레마를 적극적으로 방기한다. 과감히 이야기해보자면, <밤섬해적단>은 중간 중간 타이포그래피가 삽입되어 있는 밤섬해적단의 공연과 인터뷰의 클립과 다를 바 없다. 대상과의 긴장감을 유지하지 못한 채 소재에 완전히 잠식된 다큐멘터리에 대해 우리는 어떤 평가를 내릴 수 있을까.

Copyright ⓒ Korea National University of Arts. All Rights Reserved.

Copyright ⓒ Korea National University of Arts. All Rights Reserved.