무라카미 하루키의 에세이 <직업으로서의 소설가>를 보면 소설가들은 '내가 하는 일, 내가 쓰는 글이 가장 올바르다'는 식의 '내 구역' 의식이 있는 자들이고, 그럼에도 불구하고 '넓은 마음을 갖고 포용력을 보이는 인종이라는 게 몇 안 되는 장점 중 하나'라는 대목이 나온다. 읽으며 많이 웃었는데, 이 표현을 빌려 내 창작의 영역, 그러니까 '내 구역'에서 일어나는 일들에 관해서 이야기해 보고자한다. 나는 이제 겨우 8년 차에 접어든 작가이니만큼 데뷔작 이야기를 주로 하는 게 좋을 듯하다.

"나는 2009년도에 「제니」라는 단편소설로 한 공모전의 신인상을 받으며 작품 활동을 시작했다. 세상에는 '심사위원의 만장일치로' 같은 수식어를 달고 나오는 놀라운 작품들도 왕왕 있는데, 「제니」는 지지하는 쪽과 반대하는 쪽의 의견이 팽팽하게 맞서 긴 논의 끝에 몇 차례의 투표를 거쳐 당선작으로 결정됐다. 나는 내게 더없이 자연스러운 이야기가 누군가에게 그토록 이상하게 받아들여지고 있다는 점에 적잖이 놀랐다. 얼마간은 혼란스럽기도 했다. 내성적이고 예민한 내 성향에 비추어 볼 때 소설이 낯설고 튀어보일지 모른다는 자의식이 크게 발동했더라면 아마 투고하지 않았을 것이다. 다른 방식으로 쓰려고 노력하다 그만두었을지 모른다. 그 과정이 내게 해방감도 즐거움도 주지 않았을 테니까. 그런데 당시의 나는 다니던 직장을 그만두었던 즈음이라 많이 지쳐 있었다. 일단 스스로 즐거웠으면 하는 바람이 가장 큰 상태에서 오랜만에 소설을 쓰기 시작했다. 그리고 그해 나를 붙잡아줬던 어떤 질긴 운에 의해 이 '이상하고 낯선' 「제니」가 내 프로필의 첫머리에 놓이게 됐다.

「제니」는 자기 심장을 도려내 엄마에게 주려고 했던 제니라는 여자의 일주일간의 이야기다. 사건과 사건이 벌어지기까지 일어났던 일들이 요일별로 그려지는데, 이게 일종의 챕터처럼 나뉘어 있고, 각각 소제목이 붙어 있다.

소설의 시작부터 완성까지 걸린 시간은 일주일 정도였다. 아마도 잠복기는 훨씬 길었으리라 본다. 마음의 창고에 있던 몇 개의 아이디어가 일정한 시간을 통과하면서 유기적으로 움직이다 적절한 때 어떤 형태가 돼 나왔다고 생각하는데, 이 '일정한 시간'과 '어떤 형태' 에 대해서는 잘 설명할 재간이 내게 없는 것 같아 아쉽다. 다만 분명히 말할 수 있는 건 내겐 문학을 사랑했던 만큼 큰 환멸을 느꼈던 시기가 있었고, 그 시기를 통과하면서 좋은 소설이란 무릇 이러저러한 것이어야만 한다는 관념이 다 부서졌다는 것이다. 나는 아주 목마른 상태로 그다음으로 내게 오는 것들을 삼켰다. 연극, 영화, 우연과 필 연, 좌충우돌하는 경험과 롤러코스터를 타는 감정 등등을. 나는 그런 과정을 통해 뒤늦게 새로이 자라나 늦깎이 작가가 됐다.

데뷔작에 담긴 모녀관계의 애증은 어느 정도 내 경험에서 왔지만 경험이 직접 재료로 쓰인 대목은 없다. 완전한 허구의 세계다. 대사는 다소 연극적인데, 대사가 좋은 연극들에 열광해 온 취향과 무관하지 않을 것이다. 또 삼십대에 영화를 새로 전공하며 내가 좋아하게 된 감독 중 한 사람이 아키 카우리스마키인데, <성냥공장 소녀>를 보면서 영상원 어느 지하방에서 눈물을 흘렸던 내 서른 살의 시간도 전혀 무관하지는 않을 것이다. 어쩌면 그날의 눈물이 제니에게로 흘러들어 그 소설의 공기 중 일부가 됐을지도 모른다고 생각한다. 내 소설이 '영화적'이라거나 하는 것과는 전혀 다른 이야기다. 그리고 무엇보다도 새로운 시간에 나를 열어둘 수 있었던 가장 큰 동력은 오래도록 매혹됐던 무수한 문장들로부터 왔다. 나는 그 사실을 잊어본 적은 없다. 작가로서의 첫걸음이 「제니」인 것이, 지금은 무척 다행스럽다.

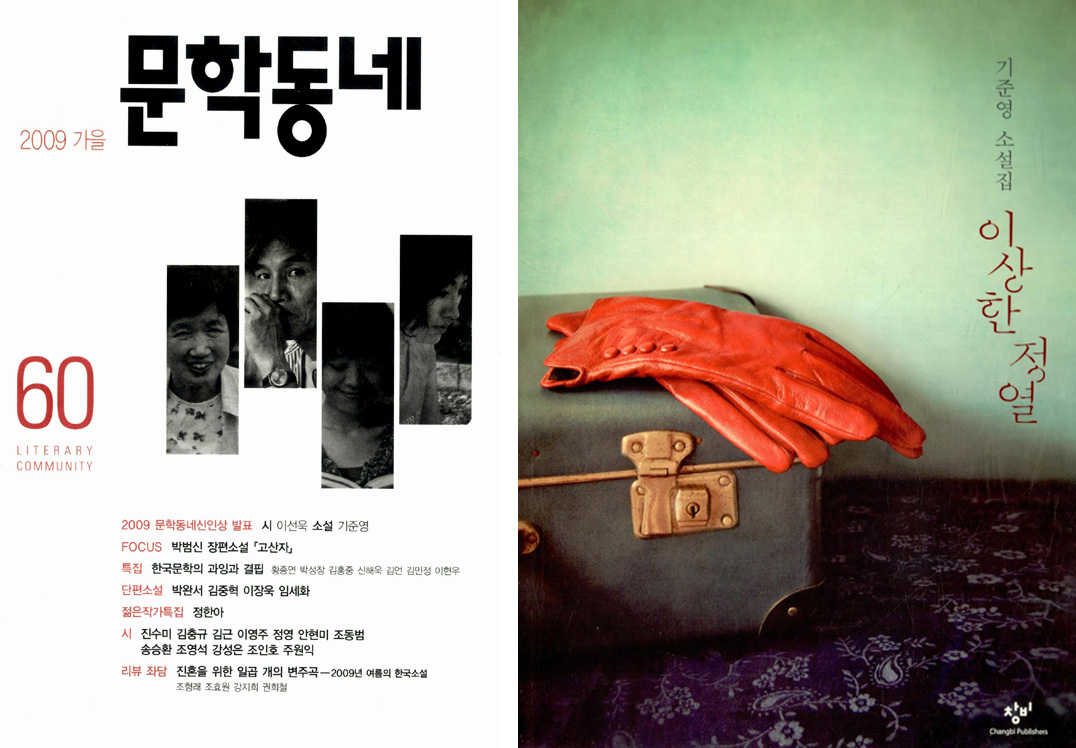

기준영 작가의 단편소설「제니」가 실린 문학동네 60호와 그의 두 번째 소설집 <이상한 정열>(왼쪽부터)

십년, 이십년이 지난 후에 내가 작가로서 활동을 할지, 무엇을 얼마만큼 쓰며 어디에 다다라 있을지는 모르겠다. 내년과 내후년의 일들 정도를 어렴풋이 짐작해볼 따름이다.

최근 나는 두 번째 소설집을 펴냈다. <이상한 정열>이란 이 책은, 달리 말하자면 현 ‘내 구역’이름이랄 수도 있겠다. 누군가에게는 다소 불친절하고 이상한 세계일지 모르지만, 요사이 그 어느 때보다 ‘나’로서 ‘오늘’을 사랑해야 할 필요를 느낀다. 어떤 의미에서 나는 시간을, 또 시간은 나를 새로 썼다. 그리고 여전히 진행 중인 모험들이 있다.

Copyright © Korea National University of Arts. All Rights Reserved.

Copyright © Korea National University of Arts. All Rights Reserved.